ECOVAL

Cadre méthodologique pour le calcul de l'équivalence écologique dans le contexte de la séquence ERC en France

Version beta

Qu'est-ce qu'ECOVAL ?

ECOVAL est un cadre méthodologique qui permet d’évaluer l’équivalence écologique entre les pertes de biodiversité engendrées par les projets d’aménagements, et les gains de biodiversité apportés par les mesures compensatoires associées. Il a été développé dans le cadre d’une thèse CIFRE en partenariat avec EDF R&D, INRAE (LESSEM) et le Museum National d’Histoire Naturelle (CESCO), et testé dans le cadre d’un postdoc en partenariat avec EDF R&D, INRAE (LESSEM) et également par l’UMS PatriNat dans le cadre de ses partenariats. Cette interface a été développée par EDF R&D pour faciliter l’utilisation d’ECOVAL en permettant l’import et la saisie des données, le calcul automatisé des indicateurs, la transparence des prédictions et la génération automatisée des sorties graphiques.

Si vous souhaitez plus de précisions nous vous invitons à consulter la page « A propos ».

Quand utiliser ECOVAL ?

ECOVAL peut être utilisé dans le cas où un projet d’aménagement entraine des impacts résiduels significatifs sur la biodiversité qui nécessitent d’être compensés, et s’applique lors des études environnementales. Il s’adresse aux maîtres d’ouvrages afin de les guider dans le dimensionnement des mesures compensatoires (MC), ainsi qu’aux services instructeurs en charge de vérifier les MC proposées ou encore aux gestionnaires des sites compensatoires afin d’en assurer le suivi.

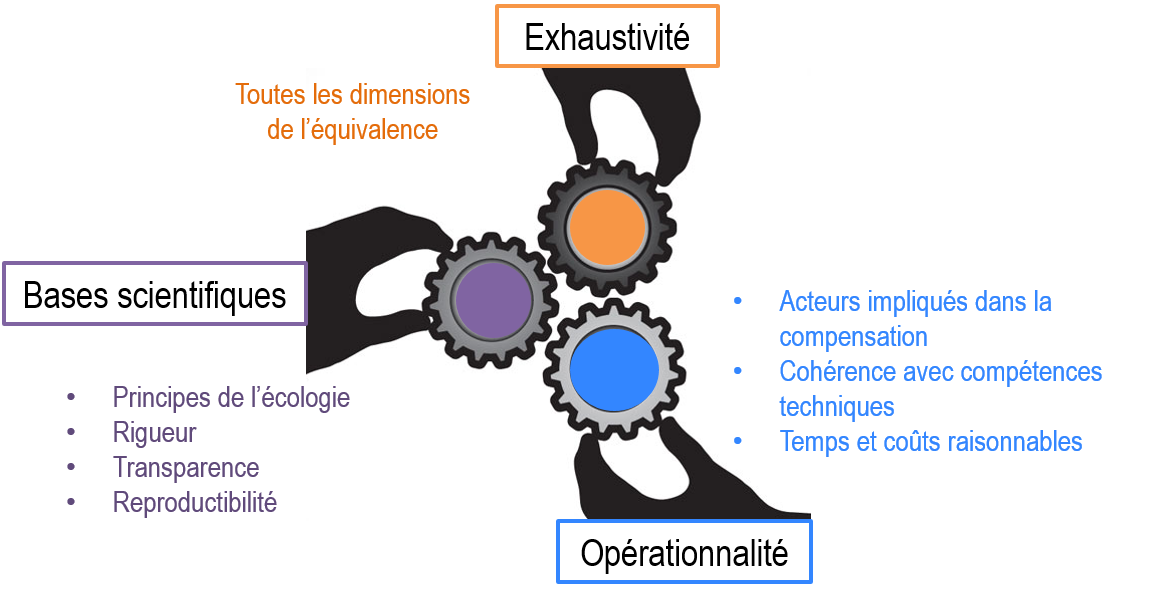

ECOVAL est utilisable pour tous types de milieux terrestres (dont zones humides) et il est adapté au contexte règlementaire et écologique français. Son développement a été basé sur l’analyse de plusieurs méthodes utilisées à l’étranger (Bezombes et al. 2017). Afin de garantir sa robustesse, son efficacité et son acceptabilité, il répond aux trois défis suivants : exhaustivité, bases scientifiques et opérationnalité.

Attention !

ECOVAL est un outil d’aide à la décision qu’il convient d’utiliser comme préconisé et en gardant à l’esprit ses limites. Le manque d’exhaustivité des inventaires lors des états initiaux et le caractère incertain des prédictions appelle à une certaine prudence dans l’interprétation des résultats. Ceux-ci ne s’appliquent qu’aux indicateurs utilisés, qui ne représentent qu’une petite partie de la biodiversité, et doivent donc être considérés au regard des données et connaissances disponibles.

Fichier d'exemple

Télécharger le fichier d'exemple au format Excel ci-dessous puis chargez le depuis l'onglet Projet.

Il vous permet d'analyser une équivalence écologique sur un projet simple mais finalisé.

Tutoriels vidéo

1 - La méthode ECOVAL

2 - L'interface ECOVAL

3 - Créer un projet

4 - Saisie des données à l'état initial

5 - Estimations après impact et compensation

6 - Les résultats : graphes, tableaux et rapport de synthèse

Les espèces et habitats considérés "à enjeu de conservation" dans ECOVAL sont ceux qui seront évalués plus précisément au Niveau Espèce ou Niveau Habitat car ils représentent un intérêt réglementaire, patrimonial ou fonctionnel, et pour lesquels un focus est nécessaire. Généralement, le nombre d'espèces ou d'habitats à enjeu va de 0 à 6 (voire une dizaine au maximum), n'hésitez pas à regrouper les espèces à enjeu en communauté de mêmes besoins écologiques.

HABITAT(S) À ENJEUX

ESPÈCE(S) À ENJEUX

LISTE DES ESPÈCES - PÉRIMÈTRE SITE (PS)

PÉRIMÈTRE ÉLARGI (PE)

LISTE DES ESPÈCES - PÉRIMÈTRE SITE (PS)

PÉRIMÈTRE ÉLARGI (PE)

Fonctionnement global d’ECOVAL

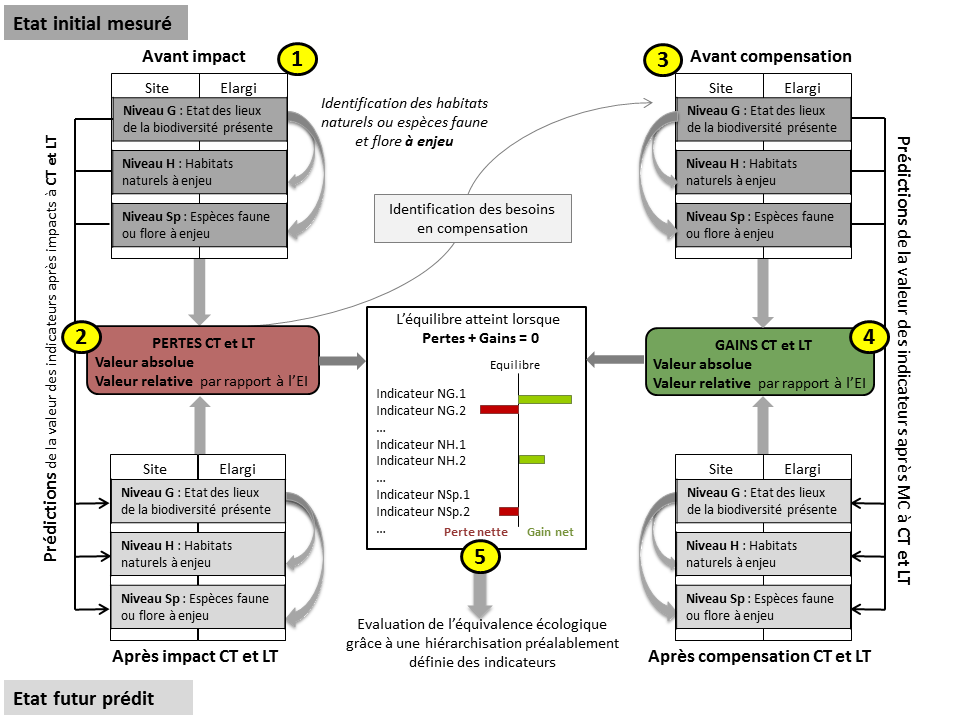

ECOVAL comprend 5 grandes étapes :

1. Evaluation de l'état initial du site impacté

2. Prédiction de la valeur des indicateurs sur le site impacté après impacts (à court et long terme) et calcul du delta entre état initial et après impact («pertes»)

3. Evaluation de l’état initial du site compensatoire

4. Prédiction de la valeur des indicateurs sur le site compensatoire après compensation (à court et long terme) et calcul du delta entre état initial et après compensation («gains»)

5. Calcul de l’équilibre entre pertes et gains pour chaque indicateur et évaluation de l’équivalence écologique globale

Comprendre chaque étape

L'état initial (site impacté ou compensatoire)

Dans un premier temps, ECOVAL permet d’évaluer l’état initial des sites impactés et compensatoires grâce au lot d’indicateurs disponible. Vous aurez à renseigner de 2 à 4 étapes selon les cas :

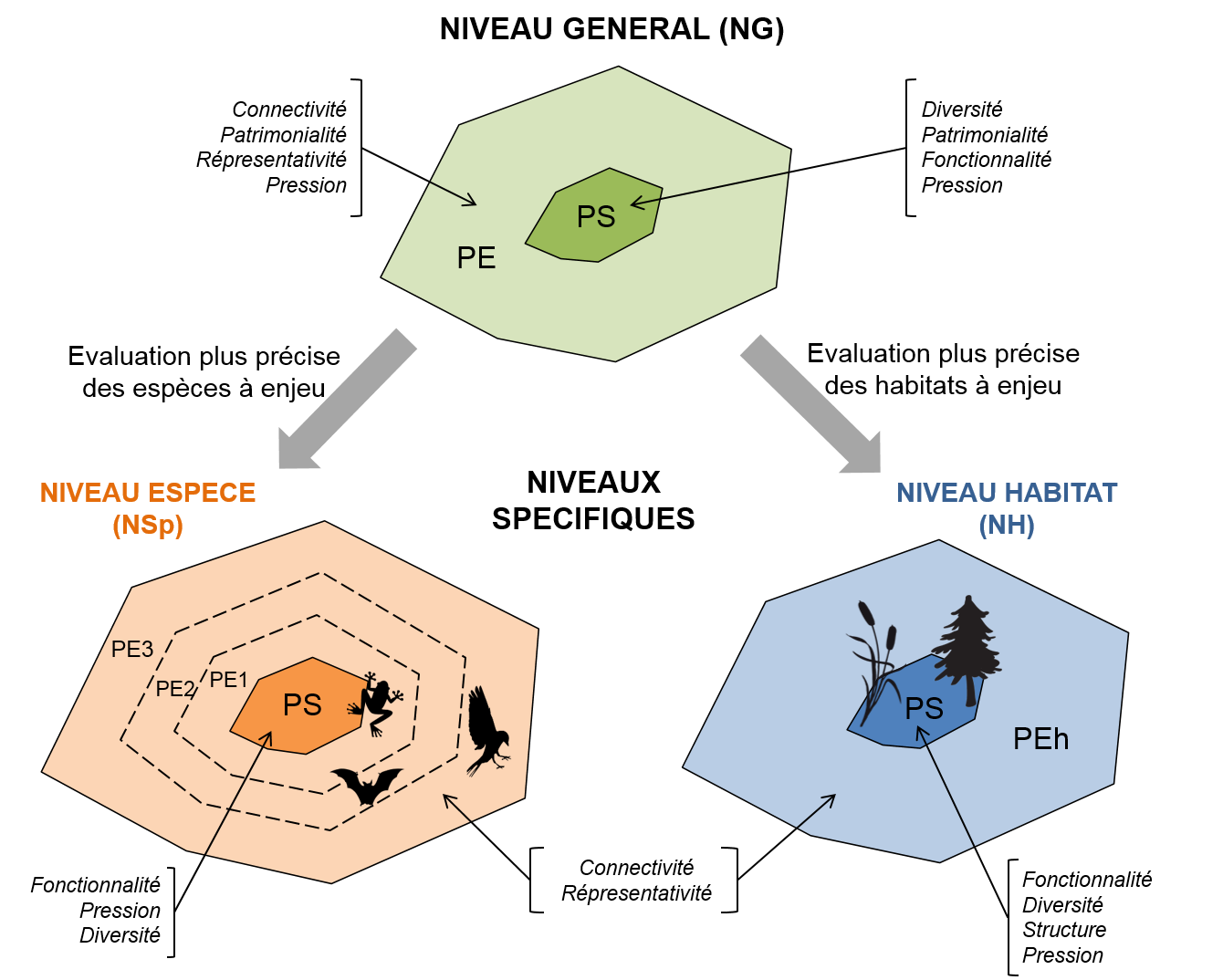

- Niveau Général (dans tous les cas) : permet de réaliser un diagnostic de la biodiversité présente sur le site évalué. La majorité des indicateurs est calculé automatiquement à partir de la liste des espèces et habitats importée (voir détails) ou saisie directement via l’interface. Quelques indicateurs doivent être renseignés manuellement.

- Identification des habitats et/ou espèces « à enjeu », c’est-à-dire faisant l’objet d’une règlementation spécifique, étant menacé ou ayant un rôle fonctionnel majeur (dans tous les cas).

- Niveau Habitat (dans les cas où il y a un ou plusieurs habitat(s) à enjeu) : se focalise sur le(s) habitat(s) identifié(s). Les indicateurs doivent être renseignés manuellement pour chaque habitat à enjeu.

- Niveau Espèce (dans les cas où il y a une ou plusieurs espèce(s) à enjeu) : se focalise sur le(s) espèce(s) identifiée(s). Les indicateurs doivent être renseignés manuellement pour chaque espèce à enjeu.

Pour chaque niveau les indicateurs sont classés en deux échelles : le site (PS), qui correspond soit au projet d’aménagement, soit aux mesures compensatoires ; et le périmètre élargi (PE), qui permet d’évaluer la manière dont le site s’insère dans son contexte paysager. Son rayon est défini au cas par cas grâce à différents paramètres (capacité de dispersion pour les espèces à enjeu par exemple).

L'estimation des valeurs des indicateurs (après impact sur le site impacté et après compensation sur le site compensatoire)

Dans un second temps, vous pouvez prédire la valeur des indicateurs renseignés pour l’état initial, après impacts ou mesures compensatoires, à court et long terme. Nous conseillons pour cette étape de réunir les experts impliqués dans le projet afin que les prédictions soient les plus réalistes possibles. L’interface vous permet de garder une trace de vos réflexions et également d’attribuer un degré d’incertitude à chaque prédiction.

Le calcul des «pertes» (après impact sur le site impacté) et des «gains» (après compensation sur le site compensatoire)

Les pertes et les gains sont calculés automatiquement en valeur «brutes» (ex.: gain de 3 ha de prairie) et «relatives» (ex.: perte de 70% de la surface en prairie) et sont visualisables via un graphique synthétique (voir plus bas). Par abus de langage les deltas observés sur le site impacté sont nommés «pertes» et ceux sur le site compensatoire «gains» mais il peut y avoir à la fois des diminutions (deltas négatifs) et augmentations (deltas positifs) des valeurs des indicateurs pour les sites impactés et compensatoires.

Exemple de graphe côté impact (pertes)  et côté compensation (gains)

et côté compensation (gains)

Attention, les échelles varient d’un graphe à l’autre. Les pertes et gains calculés en relatif par rapport à l’état initial (barres rouges si le delta est négatif, et verte s’il est positif) et en valeur brutes selon les unités des indicateurs (hectare, nombre d’espèce…). La valeurs brutes sont les nombres qui aparaissent au milieu des barres. Le degré d’incertitude associé aux pertes ou gains est noté sous forme d’étoile au bout de chaque barre.

L’évaluation de l’équivalence (entre pertes sur le site impacté et gains sur le site compensatoire)

L’évaluation de l’équivalence écologique est réalisée en deux temps : indicateur par indicateur (équilibre atteint lorsque l’effet des mesures compensatoires permet tout juste de compenser l’effet des impacts) et de manière transversale à tous les indicateurs (vérification que l’équilibre est atteint pour les enjeux de biodiversité prioritaire déterminés en concertation avec tous les acteurs lors de la phase de construction du projet).

Exemple d’un graphe montrant le résultat du calcul « pertes + gains ». Les barres et les nombres représentent les pertes ou les gains « nets ». Une perte nette signifie que les pertes dues aux impacts sont plus importantes que les gains apportées par les mesures compensatoires, et inversement :

Pour aller plus loin

Analyse de méthodes d’évaluation de l’équivalence existantes comme base au développement d’ECOVAL

Choix des indicateurs de biodiversité utilisés dans ECOVAL

Présentation d’ECOVAL

Thèse de Lucie Bezombes

Version du logiciel

Version beta (05 mars 2021)

Auteurs

Lucie Bezombes & Fabrice Zaoui

Remerciements

INRAE - EDF - MNHN

Licence

ECOVAL est un logiciel libre distribué sous la licence CeCILL

Sources libres du logiciel

Les sources du logiciel ECOVAL sont libres. Elles sont téléchargeables ici